Gwoka

I - Le gwoka, une histoire guadeloupéenne

Parmi les musiques qui composent l’identité culturelle de la Guadeloupe, le gwoka occupe une place à part. Expression de la résistance des esclaves, le gwoka prend sa source au cœur des plantations. Son évolution a été liée aux différents bassins canniers de la Guadeloupe. Le terme « gwoka » désigne à la fois :

- l’instrument de musique

- la musique

- la danse

- les chants

A - L’instrument

Tambour traditionnel de la famille des percussions, le gwoka, également appelé « ka » ou « tambour-ka » est composé d’une peau de cabri et d’un tonneau, le tout assemblé par des cercles en fer. Le ka est fabriqué en bois, initialement récupéré des tonneaux utilisés pour le transport de certains produits d’importation. Le ka mesure 55 cm, soit un quart du tonneau de salaison. Le bois, une fois façonné, est recouvert d'une peau de cabri (femelle, pour un tambour « makè », au son plus aigu ; mâle, pour un « boula », au son plus grave). La peau de cabri est maintenue par un système de cordage auquel on ajoute des « clés ». Généralement, au nombre de six, ces petits bouts de bois permettent d’obtenir la sonorité désirée.

B - La musique

La musique gwoka est structurée en sept rythmes de base (graj, léwòz, kaladja, toumblak, woulé, mendé, padjanbèl) qui traduisent chacun un sentiment. Même si d’autres combinaisons peuvent être observées, en général, le gwoka se joue avec trois tambours : deux « boulas » et un « makè ». Des instruments tels que le chacha, la conque de lambi sont aussi associés au gwoka traditionnel. Dans sa version moderne, le gwoka cohabite avec la guitare, le piano, le saxophone, la flûte, la trompette…, au gré des inspirations. Le gwoka repose sur un triptyque : le chanteur, le soliste (« makè ») et les chœurs ou « répondè ». On désigne par le mot « répondè », le chœur composé de chanteurs, auquel prennent part les musiciens et le public. Ils donnent la réplique au chanteur.

C – La danse

Basée sur les rythmes du gwoka, la danse peut être sensuelle, festive, tonique… Les codes qui la régissent sont enseignés en Guadeloupe par de nombreuses écoles, compagnies de danse et autres associations : L’Akademiduka, Sòlbôkô, le Centre de danse et d’études chorégraphiques Léna Blou, Kamodjaka, Kabwa, Sa ki taw, Djòk, Indestwas-ka... Grâce au travail de transmission effectué par des danseurs et chorégraphes engagés, des cours sont dispensés en France hexagonale (notamment par Difé kako, de Chantal Loïal et Boukousou, de Max Diakok) et ailleurs. Créatrice de la techni’ka, méthode inspirée du gwoka, Léna Blou, danseuse, chorégraphe, chercheur, membre du Comité International de la Danse, sillonne la Caraïbe et le reste du monde (Europe, Etats-Unis, Afrique, Amérique du Sud…), pour initier au gwoka et singulièrement à la techni’ka.

D - Les chants

Né pendant l'esclavage, le gwoka a d'abord été une musique de résistance qui permettait aux esclaves de communiquer entre eux. Intimement lié au milieu rural, le tambour-ka est resté pendant un temps, le moyen d'informer les uns et les autres des décès, des appels à la solidarité (« koudmen »)… A l’origine, les thèmes abordés dans le gwoka sont en lien avec la situation sociale de la Guadeloupe, la difficulté du travail dans les champs, des événements historiques, mais aussi l’amour, les relations hommes/femmes, l’esprit de fête… Les textes de Robert Loyson, Sergius Geoffroy, Ti-Céleste, Chaben ou encore, Kristèn Aigle, figurent parmi les classiques du gwoka.

Souvent considéré comme une musique traditionnelle, le gwoka continue d’évoluer et de s’enrichir de l’apport d’autres influences qu’il nourrit en retour. Cette musique, riche et évolutive, expression de l’identité de la Guadeloupe, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le 26 novembre 2014.

Pour en savoir plus : Le Gwoka de A à Z, de Cécilia Larney, publié chez Caraïbéditions (novembre 2018).

II - Le gwoka : une musique, sept rythmes

Véritable trésor musical du patrimoine guadeloupéen, le gwoka présente la particularité d’être porté par sept rythmes fondamentaux, comme autant de modes d’expression.

Graj : Dans la tradition, il accompagne les travaux du quotidien au champ, les tâches domestiques, comme la fabrication de la farine de manioc…

Kaladja : Caractérisé par son rythme lent, le « kaladja » dit la tristesse, le chagrin, la douleur, l’amour.

Léwòz : Il exprime la lutte, l’esprit guerrier. Marqué par une « reprise », ce rythme a aussi donné son nom aux soirées traditionnelles qui se déroulent jusqu’à l’aube au son du tambour (Lire Les Mots du gwoka).

Mendé : Une cadence très énergique pour illustrer la fête, la joie…

Padjanbèl : Un rythme vif pour évoquer la grâce, la prestance féminine…

Toumblak : Tonique, ce rythme est synonyme de fête, d’amour, de passion. Il existe aussi dans une version « toumblak chiré », plus accélérée.

Woulé : Comme le « graj », il est associé au travail laborieux et répétitif.

Pour en savoir plus : Le Gwoka de A à Z, de Cécilia Larney, publié chez Caraïbéditions (novembre 2018).

III - Les mots du gwoka

Quelques termes permettent de mieux appréhender la culture gwoka, ses codes, son évolution…

Bigidi : Ce mot créole qui signifie « déséquilibre », « vaciller », « tituber », désigne la posture du danseur de gwoka qui vacille, mais ne tombe pas ! Un concept auquel la danseuse et chorégraphe guadeloupéenne, Léna Blou, a étudié pendant de longues années jusqu’à aboutir à la création de la techni’ka (lire par ailleurs, Le Gwoka, une histoire guadeloupéenne. La danse).

Boulagèl : Très prisée, cette technique de chant gwoka n’est pas à la portée du premier venu. Avec le « boulagèl », autrefois appelé « banjogita », les bruits de gorge et onomatopées remplacent les instruments de musique. Produite par le chanteur, cette rythmique vocale s’accompagne de battements de mains de la part des « répondè ».

Kenzèn : Sur les habitations, les coupeurs de canne étaient payés à la quinzaine, « kenzèn », en créole. Cette somme, qu’ils percevaient tous les 15 jours, donnait lieu à un rassemblement convivial au son du tambour, pour boire, manger et danser. C’est le point de départ des fameuses « swaré léwòz ».

Léwòz : L’un des sept rythmes du gwoka (Lire Le Gwoka : une musique, sept rythmes). Plus généralement, le mot « léwòz » désigne une soirée festive et gratuite au son du tambour. Selon les puristes, les sept rythmes du gwoka doivent y être exécutés. Traditionnellement organisé en fin de semaine, le « léwòz » se poursuivait jusqu’à l’aube. Remises au goût du jour, ces dernières années, en Guadeloupe, les « swaré léwòz » donnent lieu à différentes variantes. Dans un « léwòz », le public est installé en demi-cercle face aux « tanbouyé » et au chanteur. L’espace au centre du cercle, appelé « lawonn léwòz » est destiné à accueillir les danseurs. Le respect des codes est important.

Rèpriz : Pause, ponctuation marquée par le danseur, le « makè », le danseur, à chaque changement de cycle. Ce terme a donné son nom au Centre régional des musiques et danses traditionnelles et populaires de Guadeloupe. Basé à Pointe-à-Pitre, Rèpriz œuvre pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Guadeloupe.

Tanbouyé(z) : Musicien(ne) qui joue du tambour-ka. Ces dernières années, les femmes s’impliquant dans la pratique de l’instrument (au-delà du chant, de la danse, des chœurs et des percussions légères), les mots « tanbouyèz », « makèz » ont fait leur apparition.

Lire aussi « makè », « boula », « répondè » dans Le Gwoka, une histoire guadeloupéenne. La musique.

Pour en savoir plus : Le Gwoka de A à Z, de Cécilia Larney, publié chez Caraïbéditions (novembre 2018).

IV – Le gwoka à l’Unesco

Depuis le 26 novembre 2014, le gwoka est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. La reconnaissance du gwoka comme un incontournable de l’identité guadeloupéenne est l’heureux épilogue des actions menées sans relâche autour de Félix Cotellon. Avocat de profession, engagé dans la préservation et la valorisation des musiques traditionnelles de Guadeloupe, à l’origine de la création du festival de gwoka de Sainte-Anne (Gwoka Sentann), il a su mobiliser autour de lui le centre Rèpriz (lire Les mots du gwoka), des militants culturels, le comité Lyannaj pou gwoka, des chercheurs… Aujourd’hui, plusieurs éléments témoignent de la réappropriation du gwoka par les Guadeloupéens. Grâce au travail entrepris par les nombreuses associations culturelles, écoles de musique et de danse (Lire Le Gwoka, une histoire guadeloupéenne) et militants culturels dans les communes de l’archipel, une réelle transmission est désormais possible.

A – Un site

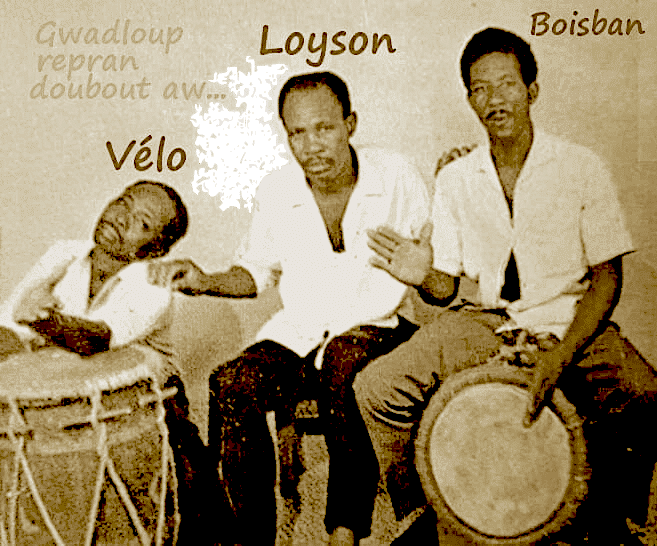

À Petit-Canal, sur le site de Duval, le Fondal-ka, village international du ka, met en lumière le ka et les tambours du Sud. Depuis 2012, à l’initiative du Comité international des peuples noirs (CIPN), on y retrouve notamment des totems à l’effigie des maîtres-ka (Lire aussi Les Passeurs de tradition) et ceux qui ont dédié leur vie au gwoka : Chaben, Robert Loyson, Man Soso, Louise Bernis, Guy Conquet, Vélo…

Autre témoignage de sa contribution au gwoka, la statue érigée, en 1984, en hommage à Vélo (Marcel Lollia, pour l’Etat civil), à Pointe-à-Pitre. À la rue piétonne (angles des rues Saint-John-Perse et Schœlcher), son lieu de prédilection, des militants culturels perpétuent la tradition du « kout tanbou ». De même, le mouvement culturel Akiyo, dont Vélo a fait partie, commémore, le week-end du 5 juin, la date anniversaire de sa mort, en 1984.

B – Un rendez-vous

Depuis 1987, à Sainte-Anne, le festival de gwoka, Gwoka Sentann, célèbre, chaque année, au mois de juillet, le gwoka, et plus largement, les musiques traditionnelles. Pendant une semaine, chanteurs, musiciens, danseurs, chercheurs… se retrouvent pour des concerts, débats, « léwòz » et autres animations, dont celles dédiées au jeune public.

Pour en savoir plus : Le Gwoka de A à Z, de Cécilia Larney, publié chez Caraïbéditions (novembre 2018.

V - Gwoka : les passeurs de tradition

Ancrée dans la tradition orale, la pratique du gwoka s’est souvent transmise dans le cercle familial. Ainsi, les frères Geoffroy du groupe Kan’nida continuent de suivre la voie tracée par leurs parents. La formation des Grands-Fonds/Sainte-Anne est réputée pour sa pratique du « boulagèl », ses « swaré léwòz » authentiques, ses comédies musicales... Organisatrice de « léwoz », à Jabrun/Baie-Mahault, Man Soso (Athénaïse Solange Bac) a permis à son fils, Guy Conquet, de s’imprégner, dès son plus jeune âge, de la richesse de cette culture. Autre transmission filiale, au Gosier entre Simone Jacques, chanteuse de léwòz, et sa fille, Josélita. A Baillif, Guy Rospart, dit Kaya, a été le guide de son neveu, Pierre-Jean, dit « Bébé » Rospart, fondateur de l’école de musique Solbôkô.

A côté des familles de « tanbouyé », nombreux sont ceux qui ont transmis la passion du gwoka aux générations suivantes. On peut citer Gaston Germain Calixte, dit Chaben, Robert Loyson, Marcel Lollia, dit Vélo, Henri Delos, Kristèn Aigle, François Moléon Jernidier, dit Carnot, Lin Canfin, Aksidan, Napoléon Magloire, Antoine Sopta, Wilfrid Aurélien Céleste, Ti-Céleste, Durville Monza, dit Vivilo…

Au fil des générations, chanteurs, danseurs, musiciens se sont appliqués, selon leur domaine de compétence, à valoriser la culture gwoka reçue en héritage, perpétuant ainsi la tradition. Les uns, dans le strict respect de la tradition (Yvon Anzala, Esnard Boisdur, Fritz Naffer, Jean-Claude Antoinette, Evelyne Zénon, Erick Cosaque, François Ladrezeau, Rosan Monza, K’Koustik, 7son@to..., d’autres, en la faisant évoluer (Edouard Ignol, dit Kafé, Gérard Lockel, Christian Laviso, Robert Oumaou, Georges Troupé, entre autres).

Chefs de file d’un enseignement structuré de la musique et de la danse gwoka, Yves Thôle, tanbouyé, maître-ka, leader de Konvwaka, et Jacqueline Cachemire-Thôle, enseignante retraitée et danseuse, ont fondé L’Akademiduka, en 1986, à Pointe-à-Pitre (Lire aussi, Le gwoka, une histoire guadeloupéenne).

Pour en savoir plus : Le Gwoka de A à Z, de Cécilia Larney, publié chez Caraïbéditions (novembre 2018).